Agri-Photovoltaik in großer Höhe: Universität Hohenheim startet 10-Meter-Forschungsanlage für Strom und Landwirtschaft

© Uni Hohenheim / Thomas Klink

Stuttgart - Die Agri-Photovoltaik ist eine wichtige Technologie im Rahmen der Energiewende: Sie verbindet nachhaltige Stromerzeugung und Landwirtschaft. Die Universität Hohenheim startet jetzt ein Forschungsprojekt, das zeigen soll, wie sich Stromerzeugung und Ackerbau bestmöglich auf einer gemeinsamen Fläche kombinieren lassen.

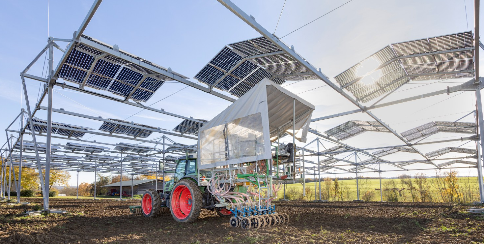

Mit einer neuen, zehn Meter hohen Agri-Photovoltaik-Anlage stärkt die Universität Hohenheim ihren interdisziplinären Forschungsbereich. Auf 3.600 Quadratmetern Ackerfläche untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die gemeinsame Nutzung der Flächen zur Stromerzeugung und landwirtschaftlichen Nutzung. Das Projekt soll praxisnahe Erkenntnisse für Landwirte und die Energiebranche in Baden-Württemberg und ganz Deutschland liefern.

Forschung für nachhaltige Landwirtschaft und Energieproduktion

Die neue Agri-Photovoltaik-Forschungsanlage am Ihinger Hof in Renningen markiert einen wichtigen Schritt für die Energiewende im Land. Auf einer Fläche von 3.600 Quadratmetern erzeugen bifaziale Solarmodule mit 218 Kilowattpeak Leistung jährlich rund 200.000 Kilowattstunden Ökostrom. Die Module sind auf bis zu zehn Meter hohen Stahlkonstruktionen montiert, sodass landwirtschaftliche Maschinen die Fläche weiterhin bearbeiten können. Neben ökonomischen und ökologischen Fragestellungen wollen die Forschenden insbesondere die Auswirkungen auf Anbaupflanzen besser verstehen. Ziel sind unter anderem angepasste Sorten und Fruchtfolgen sowie praktische Empfehlungen für den Agri-PV-Anbau.

Finanziert wurde das Projekt durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR). Es ist Teil der Modellregion Agri-PV Baden-Württemberg, die innovative Projekte zu kombinierter Landnutzung und Solarenergie unterstützt.

„Unser Ziel war es, die Qualität des Bodens durch die Bauarbeiten nicht zu beeinträchtigen. Ein lockeres Erdreich ist wichtig, damit der Boden Wasser, Sauerstoff und Nährstoffe aufnehmen kann“, betont Juniorprofessor Andreas Schweiger, Leiter des Fachgebiets Pflanzenökologie. Deshalb kamen für die Montage ausschließlich leichte Kräne und Hebebühnen mit bodenschonender Bereifung zum Einsatz.

Mikroklima und Pflanzenerträge im Fokus der Agri-PV-Forschung

In Zukunft sollen auf den Versuchsfeldern unter den PV-Modulen verschiedene Nutzpflanzen wachsen - darunter Weizen, Gerste und neue, innovative Anbaupflanzen. Die bifazialen Module beschatten etwa 30 Prozent der Fläche. So können die Forschenden analysieren, wie sich Licht, Temperatur und Feuchtigkeit auf die Erträge auswirken.

Ein hochauflösendes Mikroklima-Monitoring-System erfasst Daten zu Bodenfeuchtigkeit, Lufttemperatur und Sonneneinstrahlung bis hin zur Blatttemperatur. „Unter anderem ermöglicht uns die Forschungsanlage ein hochauflösendes Mikroklima-Monitoring. Alle Daten stehen in Echtzeit in einer Cloud zur Verfügung und können von allen Mitgliedern unseres interdisziplinären Forschungsbereichs abgerufen werden“, erklärt Schweiger. Damit will das interdisziplinäre Team besser verstehen, wie Agri-Photovoltaik das Pflanzenwachstum, die Bodenökologie und die Wasserbilanz beeinflusst.

Frühere Agri-PV-Pilotprojekte zeigen nur geringe Ertragseinbußen. Die Solarmodule schützen Pflanzen in Hitze- und Trockenperioden und tragen so zur Klimaanpassung bei. Gleichzeitig bieten sie Schutz vor Starkregen und Hagel, was angesichts zunehmender Extremwetterereignisse immer wichtiger wird.

Wissenstransfer: Praxisrelevante Forschung aus Hohenheim

Der Forschungsbereich Agri-Photovoltaik an der Universität Hohenheim bündelt Expertise aus Landwirtschaft, Energietechnik und Ökologie. Im Wintersemester startet eine öffentliche Vortragsreihe, die neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis vermittelt. Themen sind unter anderem rechtliche Rahmenbedingungen, Wirtschaftlichkeit und Flächenkonzepte für Agri-PV-Projekte.

Koordiniert wird die Modellregion Agri-PV Baden-Württemberg vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Die Erkenntnisse der Forschungsprojekte sollen in künftige Agri-PV-Praxisanlagen einfließen und die landesweite Einführung beschleunigen.

Hintergrund: Modellregion Agri-PV Baden-Württemberg

Mit der Modell-Region Agri-PV Baden-Württemberg fördern das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) sowie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM) den Ausbau und die wissenschaftliche Begleitung innovativer Agri-PV-Projekte im Land. Die Koordination liegt beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg.

Die Pilot- und Forschungsprojekte bilden unterschiedliche Anlagentypen, Kulturen und Standortbedingungen ab. Die gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen sollen für Praxisprojekte zur Verfügung gestellt werden und so zu einer erfolgreichen Verbreitung der Technologien beitragen.

Quelle: IWR Online

© IWR, 2025