Nahwärme in kleinen Kommunen: Wie lokale Energiequellen die Wärmewende voranbringen

© IÖW

Berlin - Kommunale Wärmepläne sind ein zentrales Instrument der Wärmewende: Sie identifizieren Potenziale für eine klimafreundliche Wärmeversorgung, analysieren bestehende Infrastrukturen und erneuerbare Energiequellen und schaffen die Grundlage für strategische Entscheidungen – besonders für kleine Kommunen mit begrenzten Ressourcen und Erfahrungen sind die Herausforderungen groß.

Viele kleine Kommunen in Deutschland stehen mit Blick auf die Klimaziele vor der Aufgabe, kommunale Wärmepläne zu erstellen und klimaneutrale Wärmenetze umzusetzen. Bundesweit gilt dafür die Frist bis spätestens 2028, in einigen Bundesländern müssen Kommunen schon 2026 aktiv werden. Ein Modellprojekt in Weyhe im Bremer Speckgürtel zeigt, wie Nahwärme auch ohne eigenes Stadtwerk funktionieren kann.

Projekt Suburbane Wärmewende: Konzepte und Praxis

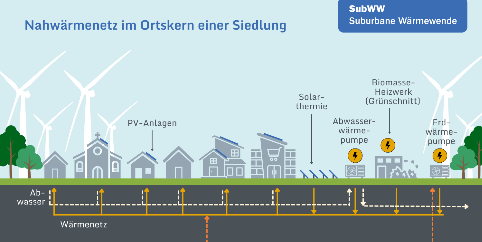

Die Gemeinde Weyhe wird seit 2017 im Projekt Suburbane Wärmewende begleitet, das von der Technischen Universität Berlin, dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und dem Umweltzentrum Stuhr-Weyhe umgesetzt wird. Ziel des vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekts ist es, Konzepte für wirtschaftlich tragfähige Nahwärmenetze in kleineren Kommunen zu entwickeln. Dazu zählen Abwasserwärme, Solarthermie, Biomasse aus Grünschnitt sowie oberflächennahe und mitteltiefe Geothermie. Im Rahmen des Projekts werden Netzplanung, verschiedene Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeitsprüfungen und die Aktivierung der Bürger*innen praxisnah erprobt. Zusätzlich wertet das Projekt Erfahrungen weiterer Kommunen aus, die bereits Nahwärmenetze umgesetzt haben.

Energieökonom Janis Weber vom IÖW erläutert die Herausforderungen: „Gerade Kommunen ohne eigenes Stadtwerk stehen vor großen Herausforderungen bei der Umsetzung von Nahwärmenetzen: Das reicht von der Suche nach einem geeigneten Betreiber über die Entwicklung eines technischen Konzepts und bauliche Fragen bis hin zur Akzeptanz der Bürger*innen.“ Laut Weber ist die Nachfrage vor Ort entscheidend. „Für die erfolgreiche Umsetzung braucht es engagierte Personen, die an zahlreiche Haustüren klopfen, um für die Idee zu werben.“

Ergebnisse aus Leeste: Interesse, Wirtschaftlichkeit und Ausbau

Für das Untersuchungsgebiet Leeste in Weyhe konnten die Forschenden des Projekts ermitteln, dass mehr als die Hälfte der Haushalte grundsätzlich an einem Anschluss an das Wärmenetz interessiert ist. Dabei wurden auch Vorbehalte gegenüber der Nutzung von Biomasse geäußert. Die Forschenden stellten zudem fest, dass insbesondere ältere Gebäude mit hohem Wärmebedarf wirtschaftlich vom Nahwärmenetz profitieren könnten. Schrittweise Erweiterungen seien für die dicht besiedelten Bereiche rund um Schulen und öffentliche Einrichtungen vorgesehen.

Bürgernahe Betreibermodelle sichern Wertschöpfung

Tidian Baerens. Nachhaltigkeitswissenschaftler am IÖW betont, dass Kommunen mit geeigneten Betreibermodellen Steuerungsmöglichkeiten behalten und gleichzeitig lokale Partner einbinden können. In einer Handreichung des Projekts stellt der Wissenschaftler verschiedene geeignete Betreibermodelle vor, die Kommunen neue Handlungsspielräume eröffnen. „Anstatt die zukünftige Wärmeversorgung vollständig an einen meist gewinnorientierten Energieversorger auszulagern und damit Steuerungsmöglichkeiten aus der Hand zu geben, können sich Kommunen mit geeigneten Partnern zusammenschließen und deren Stärken für die gemeinsame Wärmewende nutzbar machen“, so Baerens.

In einer Wärmenetzgesellschaft kann die Kommune Mitspracherechte behalten, während Partner Kapital, Know-how und Erfahrung einbringen, sodass bürgernahe, wirtschaftlich tragfähige Modelle entstehen, die lokale Wertschöpfung fördern und die Wärmewende unterstützen.

Quelle: IWR Online

© IWR, 2025