Nach Sprengung der AKW-Kühltürme in Gundremmingen folgt Neustart als RWE-Batteriestandort

© RWE AG

Münster – Nach insgesamt 60 Jahren ist am Standort Gundremmingen in Bayern die Nutzung der Kernenergie beendet. Bereits 2021 wurde das letzte der drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Nach der Sprengung der beiden riesigen Kühltürme setzt der Energieversorger RWE auf einen Strukturwandel am Standort.

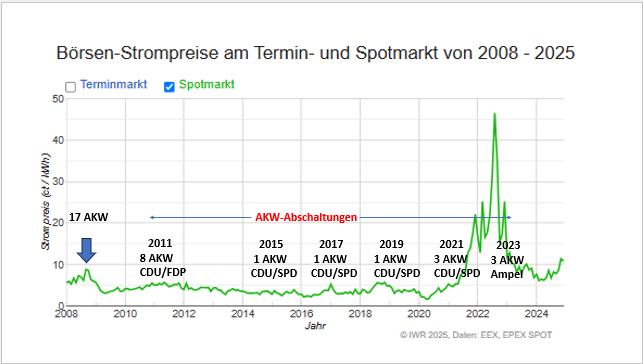

Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie im Jahr 2011 legte die damalige Bundesregierung (CDU/CSU und FDP) für jedes Atomkraftwerk konkrete Abschalttermine fest. Die gesetzlich festgelegten Abschaltdaten führten dazu, dass bis 2022 alle deutschen Kernkraftwerke stillgelegt wurden. RWE setzt auf Zukunft und baut in Gundremmingen nun ein hybrides Kraftwerk mit dem derzeit größten Batteriespeicher Deutschlands.

Drei Atomkraftwerke am Standort Gundremmingen über 60 Jahre

Am Standort Gundremmingen waren insgesamt drei Atomkraftwerke in Betrieb. Block A war ein Siedewasserreaktor mit einer elektrischen Leistung von 237 MW (brutto: 250 MW) und der erste kommerzielle Leistungsreaktor dieser Bauart in Deutschland. Baubeginn war 1962, die Inbetriebnahme erfolgte 1967. Allerdings wurde Block A nach einem Störfall am 13. Januar 1977 mit Brennelementschaden und Dampf-Freisetzung - ohne Freisetzung radioaktiver Stoffe - stillgelegt. Das Kraftwerk diente als Blaupause für weitere Siedewasserreaktoren in Deutschland, unter anderem für Isar 1, Brunsbüttel und Philippsburg 1.

Block B ging 1984 in Betrieb, Block C folgte 1985. Beide sind Siedewasserreaktoren mit je 1.344 MW brutto und nutzten die beiden markanten Hyperboloid-Kühltürme, die jetzt gesprengt wurden. Gemäß dem Ausstiegsbeschluss 2011 durch CDU/CSU und FDP wurde Gundremmingen B im Jahr 2017 und Gundremmingen, Block C, 2021 abgeschaltet. Stand heute, d.h. im Jahr 2025, wären die beiden Atomkraftwerke 41 (B) bzw. 40 (C) Jahre alt und am Ende der regulären Betriebsdauer.

Über den langen Atomausstieg in Deutschland

Der Atomausstieg in Deutschland hat eine lange politische Vorgeschichte. Im Jahr 2000 beschloss die rot-grüne Bundesregierung unter SPD und Grünen den gesetzlichen Ausstieg aus der Kernenergie. Grundlage war eine Vereinbarung über Reststrommengen für jedes Kernkraftwerk, die den Betreibern eine begrenzte Menge an Strom erlaubte, bevor die Anlagen abgeschaltet werden mussten.

2010 hob die Bundesregierung unter CDU/CSU und FDP diese Regelung auf und verlängerte die Laufzeiten der Kernkraftwerke. Die Verlängerung basierte auf den Reststrommengen und hätte rechnerisch dazu geführt, dass einige Kernkraftwerke bis etwa 2035 am Netz hätten bleiben können.

Nach der Atomkatastrophe von Fukushima im März 2011 reagierte die Merkel-Regierung schnell: Am 30. Juni 2011 beschloss sie erneut den Atomausstieg. Dabei wurden für jedes einzelne Kernkraftwerk in Deutschland konkrete Abschaltdaten festgelegt, die schließlich dazu führten, dass bis 2022 alle deutschen Kernkraftwerke stillgelegt wurden.

Neustart am AKW-Standort Gundremmingen mit schwarzstartfähigem Hybridkraftwerk

Der Energieversorger RWE nutzt den alten AKW-Standort Gundremmingen weiter, errichtet den derzeit größten Batteriespeicher Deutschlands und plant den Bau eines Solarparks sowie eines Gaskraftwerks. Der Batteriespeicher wird über eine Leistung von 400 MW sowie über eine Speicherkapazität von 700 MWh verfügen und den bestehenden Netzanschluss des im Rückbau befindlichen Kernkraftwerks nutzen. Für den Bau investiert RWE rund 230 Millionen Euro. Den symbolischen Spatenstich für das Vorzeigeprojekt hat das Unternehmen heute (29. Oktober 2025) im Beisein des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vorgenommen.

Dr. Markus Krebber, CEO RWE AG, erklärte: „Das Energiesystem der Zukunft braucht leistungsfähige Speicher. Mit dem größten Batteriespeicher Deutschlands setzen wir am attraktiven Energiestandort Bayern ein starkes Zeichen. Gundremmingen zeigt: Wir nutzen unsere Standorte konsequent weiter – der neue Speicher ist hier erst der Anfang.“

Gundremmingen zeigt, wie konsequent RWE sein Batteriespeicher-Portfolio ausbaut. Die Anlage wird Strom fast zwei Stunden ununterbrochen mit 400 MW bereitstellen können. In den nächsten Monaten werden über 200 Container mit rund 850.000 Batteriezellen installiert. Dank modernster Steuerungstechnik und mehr als 100 ultraschnellen Wechselrichtern kann der Batteriespeicher Strom innerhalb von Millisekunden bereitstellen oder aufnehmen und damit das Stromnetz stabilisieren. Der kommerzielle Betrieb ist für Anfang 2028 geplant.

Der Batteriespeicher wird mit netzbildenden Wechselrichtern (grid-forming inverters) ausgestattet. Diese sind in der Lage, selbst ein stabiles Netz zu erzeugen und können Frequenz und Spannung bereitstellen, auch wenn kein externes Stromnetz vorhanden ist. Zusammen mit dem Solarpark und dem Gaskraftwerk entsteht so ein schwarzstartfähiges Hybridkraftwerk.

Quelle: IWR Online

© IWR, 2025