Wärmepumpen können auch im Altbau überzeugen - Fraunhofer ISE legt neue Langzeitstudie vor

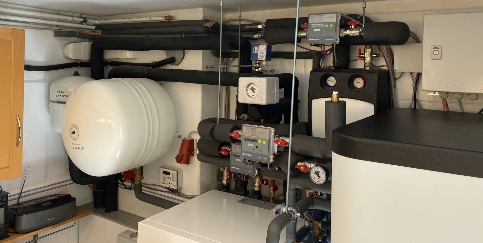

© Fraunhofer ISE

Freiburg - Wärmepumpen erweisen sich auch im Gebäudebestand als effiziente und klimafreundliche Heizlösung. Eine vierjährige Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) zeigt: Die Anlagen arbeiten zuverlässig, reduzieren CO2-Emissionen deutlich und lassen sich sinnvoll mit Photovoltaik kombinieren.

Wärmepumpen können auch in älteren Gebäuden effizient und klimaschonend betrieben werden - das ist das zentrale Ergebnis des Forschungsprojekts „Wärmepumpen-Qualitätssicherung im Bestand“ (WP-QS im Bestand). Trotz hoher Effizienz offenbart die Untersuchung Optimierungspotenziale bei Planung und Betrieb. Langzeitmessungen an 77 Anlagen liefern belastbare Daten zu Effizienz, Geräuschentwicklung und Klimabilanz - erstmals auch unter Berücksichtigung zeitvariabler Strommixfaktoren.

Ergebnisse belegen Effizienz auch ohne Vollsanierung

Vier Jahre lang hat das Fraunhofer ISE in dem Forschungsprojekt 77 Wärmepumpen in Ein- bis Dreifamilienhäusern untersucht, 61 davon aus der Kategorie Luft/Wasser- und 16 aus dem Bereich Erdreich-Wärmepumpen. Die gemessenen Jahresarbeitszahlen (JAZ) reichten von 2,6 bis 5,4. Im Durchschnitt erzielten Luft/Wasser-Wärmepumpen eine JAZ von 3,4 und damit einen leichten Zuwachs gegenüber früheren Untersuchungen. Erdgekoppelte Systeme lagen im Schnitt bei 4,3.

Die Untersuchung zeigte auch, dass ausreichend große Heizkörper ähnlich niedrige Betriebstemperaturen wie Flächenheizungen ermöglichen. Die Elektroheizstäbe, die bei sehr kalten Temperaturen unterstützen, spielten nur eine geringe Rolle: Ihr Anteil an der elektrischen Arbeit betrug bei Luft-/Wasser-Wärmepumpen 1,3 Prozent, bei Erdreich-Wärmepumpen nahezu null.

„Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass Wärmepumpen auch in älteren Gebäuden effizient betrieben werden können und dass sie klimaschonend heizen, ohne dass die Gebäude auf Neubaustandard saniert werden müssen“, sagt Danny Günther, Teamleiter „Wärmepumpen und Transformation Gebäudebestand“ vom Fraunhofer ISE. Eine Korrelation zwischen Baujahr und Effizienz ließ sich nicht feststellen.

Klimabilanz: Bis zu 68 Prozent weniger CO2 als Gasheizungen

Die Untersuchung liefert auch neue Daten zur Klimawirkung der Systeme. Zieht man den deutschen Strommix des vergangenen Jahres heran, ergibt sich für den untersuchten Wärmepumpenpool eine errechnete CO2-Vermeidung von 68 Prozent gegenüber Gasheizungen. Diese auf Jahreswerten beruhende Bilanzierung berücksichtigt jedoch nicht die unterjährige bzw. untertägige Varianz der Wärmepumpeneffizienz sowie der Beiträge einzelner Kraftwerkstypen zur Stromproduktion.

In der Studie wurden daher nun erstmals auch die viertelstündlich berechneten Emissionswerte im deutschen Strommix berücksichtigt. Das erlaubt, die Klimafreundlichkeit der Wärmepumpen präziser zu bewerten. Mit dieser dynamischen Bilanzierung sinkt die Einsparung, aber nur leicht. Im Jahr 2024 lag der CO2-Ausstoß der untersuchten Wärmepumpen im Schnitt um 64 Prozent niedriger als bei Gasheizungen - vier Prozentpunkte weniger als bei der statischen Methode.

Langzeitmessungen zeigen auch akustische und betriebliche Herausforderungen

Neben der Untersuchung von Effizienz und Emissionen haben die Forschenden auch eine Methode zur Durchführung von Langzeit-Schallfeldmessungen an Luft/Wasser-Wärmepumpen entwickelt und an fünf zufällig gewählten Anlagen erfolgreich demonstriert. In zwei Fällen war der Umgebungslärm so dominant, dass die Wärmepumpe kaum ins Gewicht fiel. An drei Standorten traten erhöhte Nachtimmissionen auf, die jedoch stets unterhalb des Umgebungslärms lagen. Die Wissenschaftler betonen, dass die TA-Lärm-Vorgaben durch bessere Geräte, die Platzierung der Wärmepumpe oder gängige Schallschutzmaßnahmen problemlos eingehalten werden können.

Auch im Betrieb ergaben sich Optimierungspotenziale: Manche Anlagen waren auf den Verbrauch bezogen überdimensioniert oder zeigten hohe Schalthäufigkeiten. Bei Kombispeichern fehlte teils eine klare Temperaturschichtung, was zu unnötig hoher Wärmeerzeugung führte. Diese Erkenntnisse haben die Fraunhofer-Wissenschaftler für eine neue Prozessmatrix berücksichtigt, die typische Fehlerquellen entlang der Planungs- und Installationsphasen dokumentiert und Lösungsvorschläge bietet.

Kombination mit Photovoltaik erhöht Autarkie und Eigenverbrauch

Zusätzlich analysierten die Fraunhofer-ISE-Forscher die Integration von Wärmepumpen in PV-Systeme. Sechs Pilotanlagen wurden detailliert ausgewertet. Ohne Batteriespeicher erreichten die Gebäude Autarkiewerte von 25 bis 40 Prozent und Eigenverbrauchsquoten von 22 bis 37 Prozent. Mit Batteriespeicher stiegen diese Werte auf bis zu 62 Prozent Autarkie und 83 Prozent Eigenverbrauch.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Wärmepumpen sinnvoll mit Photovoltaik kombinieren lassen, um Autarkie und Eigenverbrauch zu erhöhen. Die Anlagen können so nicht nur günstiger, sondern auch klimafreundlicher betrieben werden und das Stromnetz in Zeiten hoher Erzeugung entlasten.

Über das Projekt: Methodik und Projektpartner

Für die Effizienzbewertung wurden Wärmepumpen in Gebäude von 1826 bis 2001 berücksichtigt. Die beheizte Fläche liegt bei 90 bis 370 Quadratmetern, der Mittelwert bei 170 Quadratmetern. Die vor 1977 (erste Wärmeschutzverordnung) errichteten Wohnhäuser sind etwas umfangreicher saniert als im Bundesdurchschnitt. Bei der Fassade etwa wurde die Hälfte der Gebäude, 51 Prozent, nachträglich gedämmt - deutschlandweit waren es (bezogen auf 2016) lediglich 30 Prozent. Die ab 1977 errichteten Häuser sind - abgesehen von einem - durchweg unsaniert.

Partner des Fraunhofer ISE waren die Wärmepumpenhersteller Bosch Thermotechnik, Glen Dimplex Deutschland, Max Weishaupt, NIBE Systemtechnik, Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Europe, Daikin Airconditioning Germany, Stiebel Eltron, Viessmann und Vaillant sowie die Energieversorger Lechwerke und Stadtwerke Stuttgart. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWE förderte das Vorhaben finanziell unter dem Förderkennzeichen FKZ: 03EN2029A.

Quelle: IWR Online

© IWR, 2025